quarta-feira, 23 de dezembro de 2009

A queda da palavra: a perda da inocência

segunda-feira, 21 de dezembro de 2009

A palavra inventada

quarta-feira, 16 de dezembro de 2009

Palavras rolando

quarta-feira, 9 de dezembro de 2009

A fábrica de palavras

segunda-feira, 7 de dezembro de 2009

A palavra oculta

domingo, 6 de dezembro de 2009

GastrôVeredás

sexta-feira, 27 de novembro de 2009

A origem das palavras

quinta-feira, 19 de novembro de 2009

A palavra escrita é mágica

domingo, 8 de novembro de 2009

A palavra no silêncio

segunda-feira, 2 de novembro de 2009

A palavra emprestada

quarta-feira, 28 de outubro de 2009

Chagall e as Almas Mortas de Nikolai Gogol

segunda-feira, 26 de outubro de 2009

Jayme Cavalcante PAISAGENS - VERNISSAGE

Conheço Jayme há muitos anos. Tenho tido o prazer e a honra de ser seu amigo. Sua obra é vasta assim como sua coleção de arte particular e os amigos que o admiram e o rodeiam. Seu generoso ateliê reflete sua personalidade que está sempre de portas abertas ao público. Sua pintura possui luz própria porque ele vem da boa tradição da pintura ao ar livre que teve em Aluizio do Valle, um dos seus professores e mestres.

O pouco que aprendi de pintura sou grato e devo a ele. Repito, sua generosidade em me ensinar as nuances do claro/escuro bem como as combinações das cores e outras técnicas me deixaram uma marca indelével na alma. A marca da sua palheta, tão repleta de cores. Cores da sua vida.

JAYME FARÁ UMA EXPOSIÇÃO DIA 05 DE NOVEMBRO, A PARTIR DAS 18:00HS NO MUSEU DO INGÁ EM NITERÓI-RJ. Rua Presidente Pedreira, 78. (tel: 21-2717.2919)

Este é um pequeno currículo de sua vida e vasta obra:

Pintor, Jayme Cavalcante nasceu a 8 de julho de 1938,

em Salvador. Um dos fundadores do Núcleo de Arte

Fluminense-NAF, em 1969, teve sua formação artística

orientada para a pintura ao ar livre, com os professores

J. Carvalho, Jair Picado e Aluízio Valle. No início da

década de 1980, exerceu a função de consultor

especializado em sistemas de apoio operacional para

conservação e restauração, nas mostras História

da Pintura Brasileira no Século XIX e Seis Décadas

de Arte Moderna na

Coleção Roberto Marinho.

Sua obra está citada em várias publicações, entre as quais

La cote de peintres, de Akoun - Paris, 1994; Artes plásticas Brasil 92,

de Júlio Louzada - SP, 1992; Dicionário de pintores do Brasil,

de João Medeiros - RJ, 1988 e Dicionário brasileiro

de artistas plásticos, de Carlos Cavalcanti - Brasília, 1973.

Além disso, a pintura de Jayme Cavalcante integra as coleções

da Câmara Municipal de Sabrosa, Portugal;

da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, SP.

JAYME CAVALCANTE Enseada da Boa Viagem - Niterói - RJ |

terça-feira, 20 de outubro de 2009

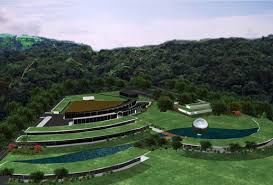

INHOTIM: uma viagem ao canto chão da Terra

quarta-feira, 14 de outubro de 2009

O nascimento de Livia

sábado, 10 de outubro de 2009

Carta para Livia - um mês depois...

quarta-feira, 7 de outubro de 2009

Amores efêmeros

As bocas salgadas pela maresia

As costas lanhadas pela tempestade

Naquela cidade distante do mar

Amaram o amor serenado das noturnas praias

Levantavam as saias e se enluaravam de felicidade

Naquela cidade que não tem luar

Amavam o amor proibido, pois hoje é sabido

Todo mundo conta

Que uma andava tonta grávida de lua

E outra andava nua ávida de mar...

.jpg)